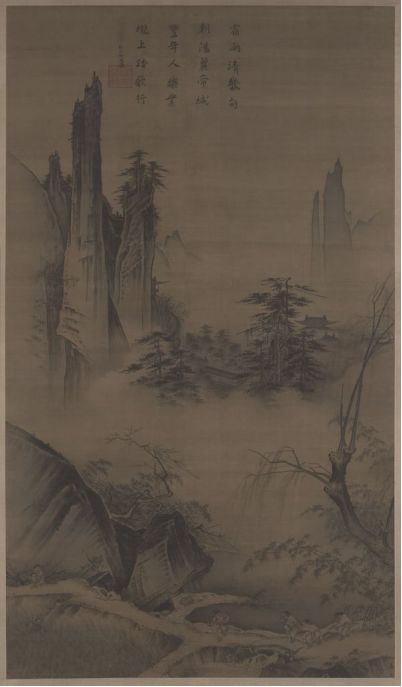

《踏歌图》轴,南宋,马远,绢本,设色,纵192.5厘米,横111厘米,北京故宫博物院。

一、马远《踏歌图》故宫博物院简介有值得思考和质疑之处?

“踏歌”是中国古代一个非常古老的习俗,村民们辛苦耕耘一年,终于迎来了丰收,于是全村的男女老幼,踏着节拍,边歌边舞,欢庆收获并感谢大自然的恩赐,就好像过年过节一样快乐热闹。

从表面上看,《踏歌图》像是一幅表现自然山川风貌的山水画,而实际是一幅描绘人间生活的风俗画。作者马远在图中安排了不多的几个点景人物,使画中的主题得到了充分的展示。画家并没有去描绘乡间踏歌盛况的全貌,而是选取了几个非常有代表性的乡民形象:一个中年村民,因为高兴多喝了几碗酒,步履蹒跚,摇摇晃晃,醉意十足,但是那个盛酒的葫芦却没有忘记,仍然好好地背在肩上;一个白胡子老汉,同样也喝了不少酒,一只手拄着拐杖,另一只手高高抬起,双脚离地,手舞足蹈,兴奋异常。他们的举止行为已与他们的年龄不相符合,所以显得特别滑稽可笑。

作者马远描绘了这几个成年人之后,觉得还不足以表达欢快纵情的气氛,特地在画幅的左下角安排了母子二人,他们回过身来,瞪着惊异的眼睛,看着自己的家人,平时家人的恃重和威严怎么都没有了?“插花野妇”微笑眺望。这两组点景人物相互呼应、相互衬托,把“踏歌”欢愉快乐的情绪推向了极致。

焦墨作树石,峭拔方硬。运用大斧劈皴法,气势纵横,“瘦硬如曲铁”的松树,“斜科偃蹇qiān”的“拖枝”,形成独特的风格,成为水墨苍劲的典型。图中局部南宋“行在”临安凤凰山宫阙、栈阁、游廊。

可是细看图中,作者只不过画了六个人,却能将气氛渲染得如此充分。从这六个临安郊外村民身上,完全可以感受到整个村庄中传出来的歌声、踏地的节拍声和欢快的笑声。画家马远“以一当十”、“以小见大”的艺术表现手法,实在是太高妙了。几个人物在图中所占的位置很小,但却最为引人注目。人物线条挺拔刚劲,人物动态活泼有趣,都显示了马远不凡的技艺。

二、宋代“踏歌”的特点:

1、宋代民间“踏歌”,延续了唐代的传统,广泛流行、广为人知。也成为宋代诗词表现的一个题材。从北宋初到南宋末三百多年年间,诗、词、笔记对“踏歌”的纪实描写很多:

南宋辞人张武子《西湖晚归》描写国都“行在”Cansay(杭州)西湖踏歌情景:帖帖平湖印晚天,踏歌游女锦相牵 。凤城半掩人争路,犹有胡琴落后船 。

由众多的宋代诗词可以了解到“春社、清明、七夕、秋社”宋代民间“踏歌”是群众性的歌舞文娱活动,在市井、田垄、宴会上都可举行。含蓄、严肃的宋代文士描写“踏歌”的展现了,他们性格中的活泼、奔放的一面。

2、宋代宫廷教坊的“踏歌”表演程式化和专业化。

3、宋代宫廷教坊以“踏歌”歌法演唱歌曲,形成“踏歌唱”的歌曲类别和《踏歌》歌谱。

4、宋代长短句歌词中的《踏歌》曲调,存词不多,是文人士族酒宴自娱的歌词,内容常见,但体式腔格特殊,歌法特别。这种复杂体式《踏歌》与唐代《踏歌》曲调完全不同。

三、北宋末诗人张耒《田家三首》写出了农家丰收踏歌场景与《踏歌图》的描绘的场景和人物非常契合:

社南村酒白如饧táng,邻翁宰牛邻媪ǎo烹pēng。插花野妇抱儿至,曳杖老翁扶背行。淋漓醉饱不知夜,裸股掣肘时欢争。去年百金易斗粟,丰岁一饮君无轻。

野塘积水绿可染,舍南新柳齐如剪。去冬雪好麦穗长,今日雨晴初择茧。东家馈黍西舍迎,连臂踏歌村市晚。妇骑夫荷儿扶翁,月出桥南归路远。

四、南宋文人的踏歌是生活观念的表达:

南宋诗中出现的“踏歌”并不一定是纪实的,而是一种生活观念的象征。或者是某些是诗歌场景的比拟性刻画。有时还把前人的踏歌活动和歌词当作表现某种主题的典故,这时“踏歌”作为一种表现手段的性质就更为明显。例如:南宋诗人陆游创作的《自咏》“游戏人间岁月多,痴顽将奈此翁何!放开绳箠牛初熟,照破乾坤镜未磨。日落苔矶闲把钓,雨余篷舵乱堆蓑。明朝不见知何处,又向江湖醉踏歌。”南宋淳熙五年1178年陆游在四川任锦城参议主张抗金而被罢官,次年任福建常平茶盐公事。自此抗金理想破灭,在这时期他的诗中流露出许多表示厌倦宦游生活的情绪,《自咏》就是其中一首。诗中“游戏人间”表示厌倦宦游而隐逸于江湖。“踏歌”是寄情江湖的象征,看似悠然潇洒,实则与《诉衷情》“当年万里觅封侯,匹马戍梁州。关河梦断何处?尘暗旧貂裘。胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。”一样都是体现了诗人身体日渐衰老,报国无望、无奈愤懑的心情,而不是文人自娱。

五、宋代民间踏歌活跃于南方地区:

北宋中期的文学家欧阳修 《寄梅圣俞》“楚地蛮乡”的踏歌:青山四顾乱无涯,鸡犬萧条数百家。楚俗岁时多杂鬼,蛮乡言语不通华。绕城江急舟难泊,当县山高日易斜。击鼓踏歌成夜市,遨龟卜雨趁烧畲。丛林白昼飞妖鸟,庭砌非时见异花。惟有山川为胜绝,寄人堪作画图夸。

北宋诗人秦观《秋兴九首.拟韦应物》的地方曲调记载:坐投林下石,秋声出疏林。林间鸟惊栖,岂独伤客心。物亦有代谢,此理共古今。邻父缩新醅pēi,林下邀同斟。痴儿踏吴歌,娅yà奼chà足讹é音。日落相携手,凉风快虚襟。

北宋诗人、书法家黄庭坚《戏咏江南土风》记载“踏歌”为“江南风土”:十月江南未得霜,高林残水下寒塘。饭香猎户分熊白,酒熟渔家擘蟹黄。橘摘金苞随驿使,禾舂玉粒送官仓。踏歌夜结田神社,游女多随陌上郎。

南宋辞人吴潜《青玉案.己未三月六日四明窗会客》:踏歌梦想江南市。也说明他对江南踏歌的印象深刻。

1937年张寿林的在北京大学研究院期刊的一篇文章中引用《宣和书谱》对“踏歌”的记载:南方风俗,中秋夜,妇女相持踏歌,婆娑月影中,最为盛集。又夷俗男女相会,一人吹笛,一人吹芦笙,数十人环绕踏地而歌,此谓之:踏歌。

六、踏歌的起源与发展

应歌而舞,踏地击节的歌舞起源于新石器时期的中国青海、甘肃等西北地区。

1973年在青海大通县孙家寨遗址出土的5000-5800年前马家窑文化彩陶盆上已有和后世“踏歌”同一模式的舞蹈动作。陶盆内壁彩绘舞人三组,每组五人,头有发辫或羽饰,臀有尾饰,相互拉手踏足而舞。直径28cm,高12.7cm,底直径11cm。

1995年出土于青海省海南州同德县宗日遗址。高12.3cm,口径26.4cm。口沿内壁绘有两组手拉手的人像,分别为11个和13个人体图形,身上的穿着物被画成圆球状。整个画面用笔简洁,却生动地描绘出一幅原始人群集体“踏歌”的场景

《吕氏春秋.葛天氏之乐》的八段歌舞也是具有“踏歌”的意味。

西汉时期的称为蹋歌,西汉高祖时期有记载:蹋地为节,升菴(音安)引戚夫人侍儿贾佩兰歌上灵之曲,连臂践地以为节,践丑犯切,踏地歌也。杨雄“践凄秋,发春阳。”

东汉时期的公元79年编写的《白虎通.礼乐篇》记载“踏歌”:夫歌者,口言之也。中心喜乐,口欲歌之,手欲舞之,足欲蹈之。

南北朝时期梁武帝大通二年528年记载少数民族的酋长尔朱荣“与左右连手蹋地歌《回波乐》而出”。

唐代民间娱乐中的重大歌舞活动以“踏歌”为代表。人们手牵手,踏地击节,载歌载舞。所唱的歌曲是同一曲调,即兴填词,无限反复。民间踏歌常常夜以继日,通宵达旦,也出现了宫廷“踏歌”。

唐大中时期“有《葱岭西曲》仕女踏歌为队,其词言葱岭之民乐河、湟故地归唐也。”

《旧唐书中宗、睿宗本纪》记载唐睿宗李旦成为太上皇后在公元713年参加的一次彻夜的宫廷举行的大型“踏歌”活动:上元日夜,上皇御安福门观灯,出内人连袂踏歌,纵百僚观之,一夜方罢。唐代在民间“踏歌”基础上出现了皇家宫廷教坊所用的名为《踏歌》的队舞曲。

唐代的“踏歌”活动在皇家和民间都是普遍流行的。唐代中后期诗人刘禹锡《踏歌行》对民间“踏歌”也有生动的描写:春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。唱尽新词看不见,红霞影树鹧鸪鸣。

北宋延续了唐代宫廷和民间“踏歌”,文学家王安石《秋兴有感》:宿雨清畿甸,朝阳丽帝城,丰年人乐业,垄上踏歌行。可见,北宋时代汴京秋季丰收举行民间“踏歌”。这首诗也被南宋的宁宗皇帝题写在《踏歌图》上。

南宋时代的诗人陆游《老学庵笔记》中记录了少数民族持续7天的“踏歌”的盛况:辰、沅、靖州(湖南怀化地区和靖州苗族自治县)----“醉则男女聚而踏歌。农隙时至一二百人为曹,手相握而歌,数人吹笙在前导之。贮缸酒于树阴,饥不复食,惟就缸取酒恣饮,已而复歌。夜疲则野宿。至三日未厌,则五日,或七日方散归。”

“踏歌”一直延续到明末清初时期,清代顺治时代的保和殿大学士、收藏家真定府梁清标在《洛阳春.元宵后雪 》:“才过传柑佳夕。晓窗飞雪。重重帘幕落梨花,总不碍、灯和月。潇洒柴门尘绝。又添春色。踏歌声罢灞桥诗,天未许、风光歇。”至今,部分地区“踏歌”仍然流行,每逢年节和重大礼仪活动都有“踏歌”活动。

七:释义

“踏”释义:“踏”这一舞蹈术语。唐人本以“踏”为简单之舞。“踏曲、踏歌”谓循声应节,以步为容也。亦作“蹋歌、打歌”。拉手而歌,以脚踏地为节拍。《后汉书.东夷传》、南北朝时代的葛洪《西京杂记》均有“踏地击节、连臂踏地为节”的记载。“踏”字究作何解?“踏”是与“蹴”、“践”互训(训诂学术语,以意义相同之字,相互训释。)的、描写足部舞蹈动作的词语。唐·李端《胡腾儿》诗描写胡儿舞蹈,既言“扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏”,又曰“环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月”。这是“踏、蹴”二字互训之佳例。“踏、蹴、践”浑言则同,析言则异。在用于舞蹈时,三者皆用于描述前进舞步。若细分,“践”强调前行,而“蹴”稍有停顿之意。“踏”则在描写前进舞步时通用。

“踏歌”之“踏”要运用腿部力量,用力顿地。“踏地为节”在“踏歌”中是以歌声相配,贯穿始终的。(引述:姚小鸥先生相关论述,特此鸣谢!)

“杖”的释义:1、手杖。《说文解字.木》杖:持也。凡可持及人持之皆曰杖。《礼记.曲礼》:“大夫七十而致事。若不得谢,则必赐之几、杖,行役以妇人。适四方,乘安车。 自称曰老夫,于其国则称名。越国而问焉,必告之以其制。 谋于长者,必操几、杖以从之。长者问,不辞而对,非礼也。”2、拄杖。《礼记.王制》:“五十杖于家,六十杖于乡, 七十杖于国,八十杖于朝,九十者,天子欲有问焉,则就其室,以珍从。”杖家、杖乡﹑杖国﹑杖朝等均为古代的一种尊老礼制。3、礼仪用具。在北宋大型集体乐舞时会有持“竹竿子、引人杖”的礼仪用具,起到“参军色、喝探”的引导、“勾队”的指挥作用。

根据以上《礼记》中的持杖人年龄的记载,其中一位在六十岁以上,若“踏歌”这种大型集体活动需要指挥,那么这位可能就是一位指挥。而另一人可能在五十到六十之间。

“乌角巾”释义:北宋前及北宋的葛制黑色有折角的头巾,常为隐士所戴。北宋文士苏轼改良后则名“东坡巾”。唐·杜甫《南邻》诗:锦里先生乌角巾,园收芋栗未全贫。惯看宾客儿童喜,得食阶除鸟雀驯。秋水才深四五尺,野航恰受两三人。白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。仇兆鳌注:角巾,隐士之冠。《南邻》是用画面组成的一道诗,诗中有画,画中有诗,展现出来的是一幅山庄访隐士的场景。图中持杖戴乌角巾的老者应为“志在守朴 ”的隐士。正如西晋时期的嵇康《与赵景真书》描写的隐士生活:“夫处静不闷,古人所贵,穷而不滥,君子之美。故颜生居陋,不改其乐,孔父困陈,弦歌不废。”这是宋代文士倡导的“内圣”的时代共性的体现,即“所谓达能兼善而不渝,穷则自得而无闷”的君子操守。马远是文人士族画家也具备宋代文人的时代共性,也有一定的隐逸情怀。在《踏歌图》中描绘的这位就可能是一位在乡间德高望重具备指挥才干的又平易近人、甘贫守志、与民同乐的文人隐士,主持踏歌归来的路上,余兴未散,引伴踏歌的场景。

“平式幞头”的释义:北宋沈括《梦溪笔谈.卷一》记载:幞头一谓之四脚,乃四带也。二带系脑后垂之,二带反系头上,令曲折附顶,故亦谓之“折上巾”。唐制,唯人主得用硬脚。晚唐方镇擅命,始僭jiàn用硬脚。本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风,凡五等。唯直脚贵贱通服之。又庶人所戴头巾,唐人亦谓之“四脚”,盖两脚系脑后,两脚系颔下,取其服劳不脱也。无事则反系于顶上。今人不復系颔下,两带遂为虚设。南宋马远《踏歌图》中两人佩戴平式幞头,即《梦溪笔谈.卷一》中的“四脚”幞头。

“帻巾”的释义:帻(音则)巾:在宋代,士人以上方可戴冠,帻是庶民戴的。帻是韬裹鬓发使之入帻中而不蓬乱,作为覆盖发髻之用。明代为网巾是由“帻”衍化而来。在宋代,帻只是施之于乐工、仪仗中用之。北宋孟元老《东京梦华录》:“宫架前立两竿,乐工皆裹介帻如笼巾,绯宽衫,勒帛。”依据《东京梦华录》的记载,这位头戴帻巾的人应该是一位乐工或者仪仗队员。其手持的“杖”,可能就是起到“喝探”引导、指挥作用的“踏歌”这样大型歌舞集会活动的礼仪用具。或者只是民间踏《竹枝》歌使用的竹竿子,这种竹竿子在少数民族祭祀中仍然使用。乐工在宋、元时期普遍存在甚至是有专门的乐户。为大型集会、祭祀活动伴奏。

“葫芦”释义:明药学家李时珍《金陵本-本草纲目.菜》记载为:壶卢。瓠hù瓜(《说文解字》)、匏瓜(《论语》)。时珍曰∶壶,酒器也。卢,饮器也。此物各象其形,又可为酒饭之器,因以名之。俗作葫芦者,非矣。葫乃蒜名,芦乃苇属也。其圆者曰:匏páo,亦曰:瓢,因其可以浮水如泡、如漂也。凡属皆得称瓜,故曰瓠瓜、匏瓜。古人壶、瓠、匏三名皆可通称,初无分别。故孙《唐韵》云∶瓠音壶,又音护。瓠,瓢也。陶隐居《本草》作瓠,云是瓠类也。许慎《说文》云∶瓠,匏也。又云∶瓢,瓠也。匏,大腹瓠也。陆玑《诗疏》云∶壶,瓠也。又云∶匏,瓠也。

《庄子》云∶有五石之瓠。诸书所言,其字皆当与壶同音。而后世以长如越瓜首尾如一者为瓠(音护),瓠之一头有腹长柄者为悬瓠,无柄而圆大形扁者为匏,匏之有短柄大腹者为壶,壶之细腰者为蒲芦,各分名色,迥异于古。以今参详,其形状虽各不同,而苗、叶、皮、子性味则一,故兹不复分条焉。悬瓠,今人所谓茶酒瓢者是也。蒲芦,今之药壶卢是也。

中国河姆渡遗址出土的葫芦皮和种子,距今6500-7000年。《诗经》中就有不少葫芦记载《豳风·七月》:“七月食瓜,八月断壶”,写的是春秋战国时期葫芦作为食物或制作盛器情况。

北宋诗人黄庭坚有诗《葫芦颂》曰:大葫芦乾枯,小葫芦行酤。一居金仙宅,一往黄公垆。有此通大道,无此令人老。不问恶与好,两葫芦俱倒。更明确而的指出北宋时代葫芦作为酒器,但并没有明确指出这个葫芦是“悬瓠”还是“蒲芦”,看《踏歌图》中是“蒲芦”。“小葫芦行酤”和“有此通大道”两句分析,“行酤”有打酒的意思,“通大道”来自于李白的《月下独酌》:“三杯通大道,一斗合自然。但得酒中趣,勿为醒者传。”可见,北宋时代葫芦用途划分并不明确。到李时珍所处的明代后期:悬瓠,今人所谓茶酒瓢者是也。蒲芦,今之药壶卢是也。才明确的划分开来。《踏歌图》中的葫芦可能是“行酤”的酒器。

八、踏歌图的题记与印章:在马远的这幅《踏歌图》的上方,题有五言绝句一首,这是南宋皇帝宁宗赵扩抄录北宋王安石的诗句。诗为:“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城,丰年人乐业,垄上踏歌行。”这是南宋皇帝对太平盛世的企盼,供奉宫廷的画院画家马远即以此诗为题作画。钤:庚辰、御书之宝。

九、马远的绘画世家:曾祖:马贲bèn 北宋宣和画院待诏。祖父:马兴祖 南宋绍兴画院待诏。伯:马公显、父:马世荣 南宋绍兴画院待诏。兄:马逵-----马远 南宋光宗、宁宗画院待诏。子:马麟南宋宁宗画院祗候。

马远:字遥父,号钦山,南宋光宗、宁宗画院待诏“南宋四家”之一。

十、评价:1924年近代伟大的山水画大师、教育家黄宾虹先生评价马远山水画成就:世其家学,马远师李唐,下笔严整,用焦墨作树石,树叶夹笔,石皆方硬,以大斧劈皴带水皴甚古,全竟不多,其小幅或峭峰直上,而不见其顶,或顶壁直下而不见其脚。近山参天而远山则低,或孤舟泛月而一人独坐,此边角之景也。画松多作瘦硬,如曲铁状,间作破笔,最有丰致。古气蔚然-----墨气淡荡,洒然出尘。------马远所作笔意清旷,烟波浩渺,尤极其胜。-------该自王泼墨辈,略去笔墨畦qí疃tuǎn,乃发新意。随赋形迹,略加点染,不待经营,而神会自然,自成一家。宋李唐其不传其不传之妙,为马远父子师,乃远又出新意,极简淡之趣,号:马半边。